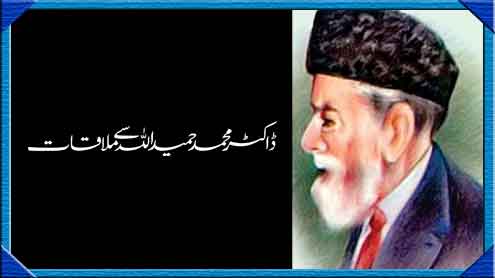

ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے ملاقات

اسپیشل فیچر

ہم ہوٹل اکادیمیہ کے کمرا نمبر 5میں بالکل تیار اور منتظر بیٹھے تھے۔ 5بج کر چالیس منٹ پر مغرب کے کچھ ہی دیر بعد، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تشریف لے آئے۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محبت، اور احترام واشتیاق کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ ایک دبلا پتلا اور دھان پان آدمی، اوورکوٹ، مفلر، جناح کیپ سے مماثل سیاہ ٹوپی، ڈاڑھی کے بال زیادہ تر سیاہ …ایک مایہ ناز شخصیت اور قابل فخر انسان، جس کی ساری زندگی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لئے وقف رہی اور جو بایں پیرانہ سالی آج بھی جوانوں کی طرح، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر سرگرم عمل ہے۔ علیک سلیک ہوئی۔ چند خیر مقدمی جملوں کے بعد ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ زحمت کرکے یہاں پہنچے ۔ ڈاکٹر صاحب ثقل سماعت کے سبب اونچا سنتے ہیں مگر گفتگو آہستہ آہستہ اور دھیمے لہجے میں کرتے ہیں۔ خیر خیریت اور احوال پر سی کے بعد، ہمارے استفسارات پر ڈاکٹر صاحب نے بتایا:’’چالیس سال سے یہاں ہوں …میری شہریت فرانس کی نہیں، حیدرآباد کی بھی نہیں، بے وطن ہوں۔ میرے پاس کسی ملک کا پاسپورٹ نہیں۔ بس ٹریولنگ پیپرز ہیں، جو فرانسیسی حکومت نے دیئے ہیں، ان پر سفر کرتا ہوں۔‘، سوال:’۔فرانس کی شہریت کے لئے آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ؟‘‘جواب:’’نہیں، معلوم نہیں کیوں ؟ لیکن بہرحال کبھی نہیں کیا۔‘‘ فرانس میں اسلام اور نومسلموں کا ذکر چل نکلا۔ کہنے لگے:’’جی ہاں، بلامبالغہ میرے ہاتھ پر سیکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا۔ ان میں ہرطبقے کے لوگ ہیں۔ طلبہ، پروفیسر، عالم فاضل لوگ، کچھ سفیر بھی ، نانبائی بھی اور اگر آپ یقین کریں تو پیرس میں بعض پادری اور نن بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کیا جائے اور اگر ضرورت ہوتو بلا اجازت ہمارا نام نہ دیں۔ ‘‘ مرزاصاحب:’’کیا ان کے بچے بھی مسلمان ہوجاتے ہیں؟‘‘جواب: ’’جی ہاں، ان کا فورنیم بھی ہوتا ہے، جو اسلامی ہوتا ہے یعنی عبداللہ، عبدالرحیم وغیرہ، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ بچے ماں باپ کے نگران نقال مقلد ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اسلام پر عمل کرتے ہیں تو بچے ازخود تقلید کرتے ہیں۔ ان کے بہکنے کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن اگر ماں باپ خود عمل نہ کرتے ہوں اور چاہیں کہ بچے اولیاء اللہ بن جائیں تو …‘‘’’کیا آپ کبھی علامہ اقبال سے بھی ملے؟‘‘ڈاکٹر حمید اللہ: ’’پہلی بار لاہور آیا تھا تو اقبال زندہ تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ وہ لیٹے رہتے تھے۔ نئے ملاقاتی آتے۔ سلام کرتے، کچھ دیر بعد چلے جاتے۔ اجازت کا کوئی سوال نہ تھا۔ دربار عام تھا۔ اسی طرح میں بھی ایک دوست کے ساتھ ان کے ہاں گیا۔‘‘ پروفیسر محمد منور: ’’ڈاکٹر صاحب یہ کون سے سنہ کی بات ہے؟37ء کی بات ہوگی ؟‘‘ڈاکٹر حمیداللہ:’’بہت پرانی بات ہے۔ 1932ء کی بات ہوگی۔ اس وقت صحیح طورپر یاد نہیں ہے۔‘‘ پروفیسر محمد منور:’’ان سے کوئی بات ہوئی؟‘‘ڈاکٹر حمیداللہ:’’بس مختصر سی، میں نے کہا :مجھے قانون سے دلچسپی ہے، فیکلٹی آف لاکا طالب علم ہوں تو کہنے لگے: یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں تلاش اور کوشش جاری رکھو۔ اس وقت ان کے پاس کچھ اور دوست اور رفیق بھی موجود تھے۔ منشی طاہر دین بھی تھے۔‘‘ اسی زمانے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے جگن ناتھ آزاد کی نعتوں کا فرانسیسی ترجمہ کیا تھا۔ گفتگو میں اس کا ذکر بھی آیا۔ راقم نے پوچھا:’’ڈاکٹر صاحب، یہ ترجمہ آپ نے خود کیا یا فرمائش پر؟‘‘ڈاکٹر حمیداللہ:’’فرمائش نہیں، بلکہ مجھے خود خواہش تھی۔ میں نے ترجمہ کیا۔ اجازت لی۔‘‘ پروفیسر محمد منور :’’جگن ناتھ آزاد بھی قرطبہ میں آئے ہوئے تھے، وہیں انہوں نے بتایا کہ میری نعت کا ترجمہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے فرانسیسی میں کیا ہے۔‘‘ ڈاکٹر حمید اللہ:’’جی ہاں، رسول اللہؐ کے بارے میں ان کی نظم مجھے پسند آئی۔‘‘(پوشیدہ تری خاک میں… از ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی)